Дата 9 мая 1945 года навсегда вписана в историю человечества как день Великой Победы в самой страшной войне, унесшей жизни миллионов людей. В этот день мы вспоминаем подвиги наших солдат, отвагу и героизм, с которым наш народ долгие четыре года шел к Победе. В каждой семье хранится память о тех, кто, не щадя своих сил и самой жизни, сражался на фронтах Великой Отечественной и трудился в тылу.

Дата 9 мая 1945 года навсегда вписана в историю человечества как день Великой Победы в самой страшной войне, унесшей жизни миллионов людей. В этот день мы вспоминаем подвиги наших солдат, отвагу и героизм, с которым наш народ долгие четыре года шел к Победе. В каждой семье хранится память о тех, кто, не щадя своих сил и самой жизни, сражался на фронтах Великой Отечественной и трудился в тылу.

Увы, с каждым годом в живых остается все меньше свидетелей тех страшных времен. Тем ценнее память о них и их подвиге, их воспоминания. На этой странице мы публикуем краткие биографии и воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, работавших в нашем институте.

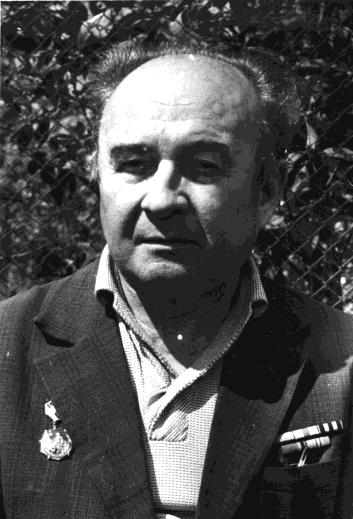

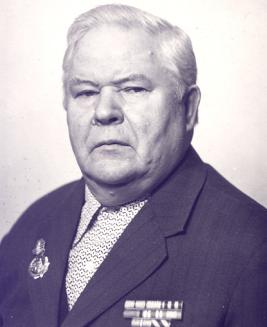

Георгий Федорович Тимушев

Родился 10.09.1922 г. в с. Усть-Нем Республики Коми АССР. До начала Великой Отечественной войны окончил среднюю школу-десятилетку и поступил на физико-математический факультет Педагогического института Коми СССР. Начало войны июнь 1941 г. застал Георгия Федоровича на втором курсе института, он тут же подал заявление в военкомат с просьбой отправиться на фронт. Через полмесяца военкомат отправил его в Архангельское военно-инженерное училище. После окончания краткосрочного курса училища был направлен на фронт командиром саперного взвода в 5-ую инженерно-саперную бригаду РГК. Боевое крещение командир саперного взвода лейтенант Тимушев принял на Харьковщине, но настоящую боевую школу прошел под Сталинградом, где был удостоен медали «За оборону Сталинграда».

Родился 10.09.1922 г. в с. Усть-Нем Республики Коми АССР. До начала Великой Отечественной войны окончил среднюю школу-десятилетку и поступил на физико-математический факультет Педагогического института Коми СССР. Начало войны июнь 1941 г. застал Георгия Федоровича на втором курсе института, он тут же подал заявление в военкомат с просьбой отправиться на фронт. Через полмесяца военкомат отправил его в Архангельское военно-инженерное училище. После окончания краткосрочного курса училища был направлен на фронт командиром саперного взвода в 5-ую инженерно-саперную бригаду РГК. Боевое крещение командир саперного взвода лейтенант Тимушев принял на Харьковщине, но настоящую боевую школу прошел под Сталинградом, где был удостоен медали «За оборону Сталинграда».

В 1944 г. бойцы 2-го Украинского фронта, в составе которого сражался лейтенант Г.Ф. Тимушев, вышли к берегу реки Серет (Румыния). Мост через реку был заминирован фашистами и хорошо охранялся. Г.Ф. Тимушев проявил личное мужество, пробежав мост под шквальным огнем противника и разминировав его. За этот подвиг в марте 1944 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и Золотой Звезды. Г.Ф. Тимушев принимал участие в крупных военных операциях Великой Отечественной войны: Сталинградской и Курской битвах, Корсунь-Шевченковской и Яссо-Кишеневской операциях, форсировал Днепр, Днестр, Донец, Прут, Южный Буг, обеспечивал вместе со своим взводом переправу наших войск под огнем противника. Был награжден Орденом Отечественной войны 1-ой степени, Орденом Красной Звезды, Орденом Знак Почета, медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.» и рядом других наград.

В 1945 г. лейтенант Г.Ф. Тимушев был ранен, демобилизован, поступил в МГУ. В 1946 г. был избран депутатом Верховного Совета от Коми СССР, потом депутатом местного Совета от МГУ. Принимал участие в параде Победы на Красной площади в 1945 г., участвовал в зажжении вечного огня у мемориала МГУ. В 1949 г. закончил физико-математический факультет МГУ и поступил в аспирантуру МГУ, по окончании работал в НИИЯФ МГУ старшим научным сотрудником. Опубликовал 40 статей, был научным руководителем 7 иностранных аспирантов, читал лекции в Гаванском и Монгольском университетах для аспирантов. В 1993 г. вышел на пенсию. Скончался в 1977 году, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

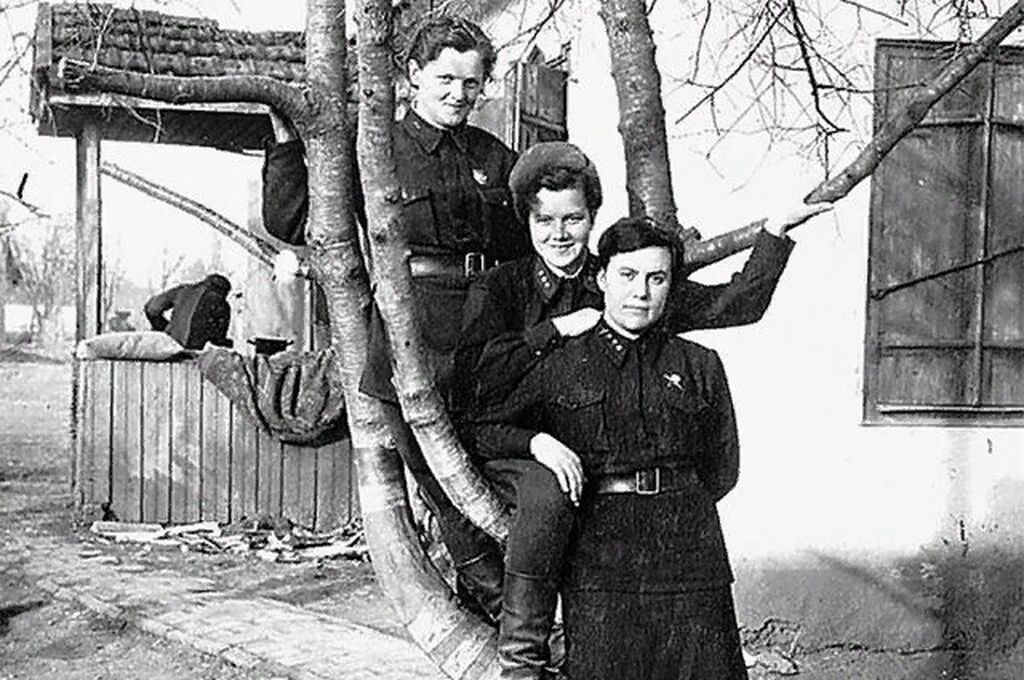

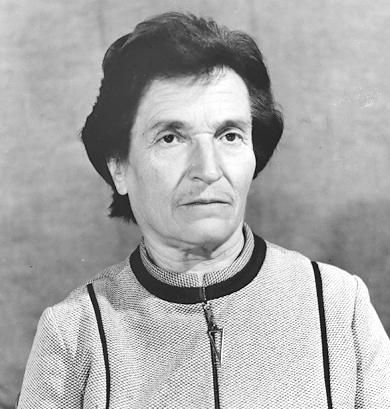

Ирина Вячеславовна Ракобольская

Родилась 22 декабря 1919 г. в г. Данков Липецкой области, в 1938 г. окончила опытно-показательную школу имени А.Н. Радищева и поступила на физический факультет МГУ.

Родилась 22 декабря 1919 г. в г. Данков Липецкой области, в 1938 г. окончила опытно-показательную школу имени А.Н. Радищева и поступила на физический факультет МГУ.

В октябре 1941 г. с 4-го курса физического факультета МГУ И.В. Ракобольская добровольно ушла на фронт. Прошла обучение в авиационной школе в г.Энгельсе и стала штурманом. Она очень хотела летать штурманом на боевом самолете, но была назначена начальником штаба 46-го гвардейского Таманского Краснознамённого ордена Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка — женского авиационного полка в составе ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.

С мая 1942 г. до конца войны женский авиационный полк участвовал в боевых действиях на различных фронтах Великой Отечественной войны. При формировании полк был оснащён самолётами По-2, сначала было 20 таких самолетов, к окончанию войны — 36. Уникальный женский полк ночных бомбардировщиков закончил свой боевой путь под Берлином.

В апреле 1946 года И.В. Ракобольская в звании гвардии майора была демобилизована и вернулась на 4-й курс ядерного отделения физического факультета.

В 1949 году И.В. Ракобольская защитила дипломную работу, выполненную под руководством В.И. Векслера и Г.Т. Зацепина. В 1950–1963 годах работала ассистентом, в 1963–1977 — доцентом и с 1977 г. профессором кафедры космических лучей физического факультета МГУ. С 1967 по 2004 годы была заместителем заведующего кафедрой космических лучей и физики космоса.

Под ее руководством создана крупномасштабная установка на глубине 60 м (в Московском метрополитене) для изучения энергетического и зенитно-углового распределения мюонов космических лучей с энергиями больше 1 ТэВ. В 1976 году по результатам этого эксперимента И.В. Ракобольская защитила докторскую диссертацию.

И.В. Ракобольская исследовала также процессы взаимодействия адронов с энергией 102–105 ТэВ с атомами воздуха и свинца в грандиозном эмульсионном эксперименте, который в 1971 году начался в горах Памира. Полученные в эксперименте «Памир» результаты являются уникальными и до сих пор широко обсуждаются. Рекордно достигнутое пространственное разрешение частиц, определяющееся возможностями рентгеновской пленки, рекордным является и накопленный в эксперименте статистический материал.

С 1980 г. под руководством И.В. Ракобольской и при ее непосредственном очень активном участии проводились исследования потоков первичного космического излучения в стратосфере (на баллонах) с помощью РЭК. В 1995 году российская и японская группы исследователей начали совместную баллонную программу, направленную на измерение химического состава и энергетических спектров первичного космического излучения в области 1–500 ТэВ прямыми методами. Для того, чтобы выполнить исследования в указанной энергетической области, было проведено 10 успешных длительных баллонных полетов с Камчатки до Вольска на высоте около 33 км с использованием новых легких эмульсионных камер сложной конструкции, позволяющих получить информацию о заряде и энергии частицы единым методом в широком диапазоне энергий. Эксперимент позволил продвинуться в решении фундаментальной проблемы современной астрофизики космических лучей — изучении происхождения, ускорения и механизмов распространения галактических космических лучей высокой энергии в межзвездной среде.

Всю свою жизнь в Московском университете И.В. Ракобольская училась и работала на кафедре физики космоса отделения ядерной физики физфака МГУ. В развитии кафедры профессору Ирине Вячеславовне Ракобольской принадлежит особая роль. В 1967–2004 гг. профессор И.В. Ракобольская была заместителем заведующего кафедрой, под ее руководством заложены основы учебного процесса, который и поныне успешно реализуется на кафедре. В течение многих лет она читала на кафедре созданный ею фундаментальный курс «Введение в физику космических лучей», по которому учились и учатся многие поколения физиков-космиков. Также под руководством Ирины Вячеславовны был создан практикум по физике космических лучей в рамках специального ядерного практикума ОЯФ. Помимо большой преподавательской работы на отделении ядерной физики физического факультета Ирина Вячеславовна читала курс «Ядерная физика» для студентов–геофизиков геологического факультета. На основе этого курса был издан замечательный учебник. Ирина Вячеславовна в прямом смысле была душой кафедры, она создала ту добрую атмосферу кафедрального коллектива, благодаря которой удается реализовывать все самые сложные задачи.

С 1966 по 1990 гг. И.В. Ракобольская была деканом созданного ею факультета повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений по естественным наукам, за 24 года на ФПК прошли переподготовку более 80 тысяч преподавателей со всего Советского Союза. За организацию работы этого факультета И.В. Ракобольская была награждена золотой медалью ВДНХ.

Являлась членом Ученого совета МГУ, Ученого совета физического факультета МГУ, Научного совета АН СССР по космическим лучам.

Наряду с научной и педагогической работой на физическом факультете МГУ, Ирина Вячеславовна всегда активно занималась общественной деятельностью. С 1987 г. по 1997 г. она создала и возглавила общественную организацию «Союз женщин МГУ» (в настоящее время — «Совет женщин МГУ»).

Ирина Вячеславовна Ракобольская имела множество правительственных наград за военные заслуги. Она была награждена Орденом Красной звезды (1942 г.), Орденом Красного знамени (1945 г.), Орденами Отечественной войны (1 степени — 1944 г. и II cтепени дважды — 1945 г. и 1985 г.), Орденом «Знак Почёта» и 15-ю медалями.

Статья С.И.Свертилова в газете "Советский физик" к 100-летию И.В.Ракобольской.

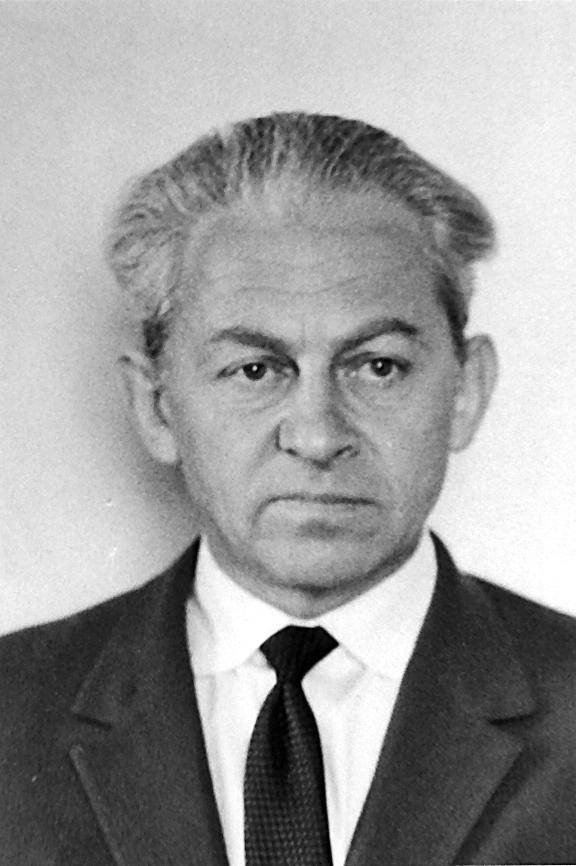

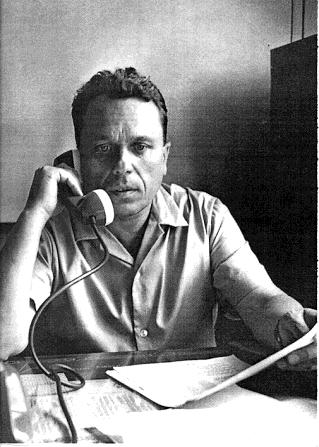

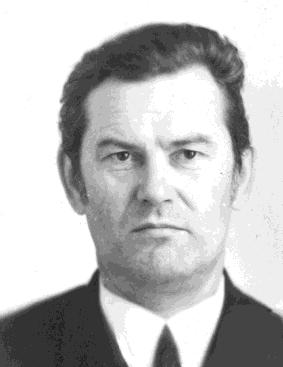

Наум Леонидович Григоров

Родился 22.03.1915 г. в г. Бендеры, Молдавия. В Советскую Армию был призван 18 июля 1941 г. в г. Москве и был направлен на курсы воентехников при Артиллерийской академии имени Ф.Э.Дзержинского. По окончании курсов в апреле 1942 г. был направлен на Центральный фронт в 1201 Зенитно-Артиллерийский полк 57-й ЗАД, где пробыл до апреля 1945 г. в качестве техника по приборам ПУАЗО. Демобилизован в апреле 1945 г. в звании старшего техника-лейтенанта.

Родился 22.03.1915 г. в г. Бендеры, Молдавия. В Советскую Армию был призван 18 июля 1941 г. в г. Москве и был направлен на курсы воентехников при Артиллерийской академии имени Ф.Э.Дзержинского. По окончании курсов в апреле 1942 г. был направлен на Центральный фронт в 1201 Зенитно-Артиллерийский полк 57-й ЗАД, где пробыл до апреля 1945 г. в качестве техника по приборам ПУАЗО. Демобилизован в апреле 1945 г. в звании старшего техника-лейтенанта.

В 1941 г. окончил физический факультет МГУ. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1954 г. защитил докторскую. В 1956 г. присвоено звание старшего научного сотрудника. В 1960 г. присвоено звание профессора. В 1980 г. присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1994 г. избран Почетным членом (Академиком) Международной Академии наук высшей школы. В 1950 г. удостоен (с соавторами) Государственной премии СССР 3 степени. В 1961 г. удостоен (с соавторами) Ломоносовской премии 1 степени, а в 1973 г. (с соавторами) Первой премии Академии наук СССР и ЧССР. Работал с апреля 1945 г. на кафедре космических лучей физического факультета, а с 1946 г. по 13 ноября 2005 г. работал в НИИЯФ МГУ (профессор, доктор). Опубликовано 3 монографии и более 315 научных работ. Подготовил 20 кандидатов наук, 5 докторов наук защитили докторские диссертации по материалам экспериментальных

исследований, проводимых по инициативе Н.Л. Григорова и под его научным руководством.

Н.Л.Григоров в течение многих лет был членом редколлегии журналов «Космические исследования» и «Вестник МГУ» (серия физики и астрономии). Был бессменным председателем секции «Космические лучи» Рабочей группы по космической физике Совета «Интеркосмос» (1970-1983гг.). На общественных началах создал и руководил отделом космических лучей в Институте космических исследований РАН (1967 - 1972гг.). Более 30 лет был членом Ученого Совета НИИЯФ МГУ и Советов по присуждению ученых степеней кандидата и доктора физико-математических наук. Был многократным участником ВДНХ. Дважды был награжден серебряной медалью выставки (в 1964 и 1970 гг.) и дважды Почетными грамотами. Много лет был членом Бюро проблемного совета «Космические лучи» при

Президиуме РАН. Получил 5 авторских свидетельств на изобретения.

Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За Победу над Германией 1941-1945 гг.» и всеми юбилейными медалями. Скончался 14.11.2005 г.

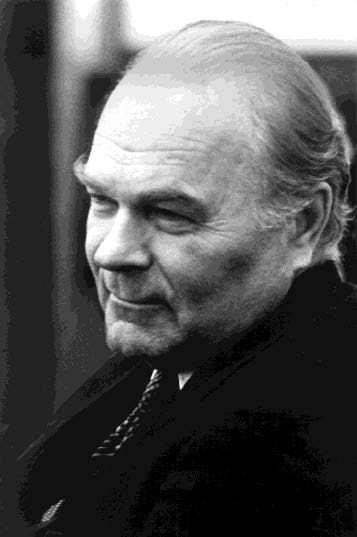

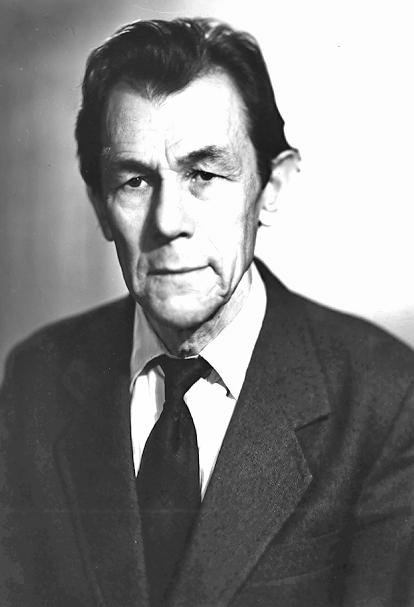

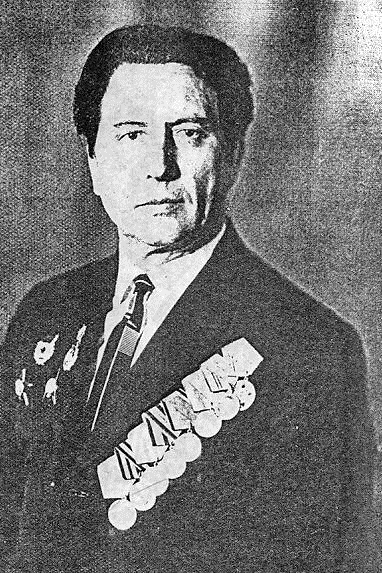

Герман Павлович Любимов

Родился 02.07.1924 г. в г. Москве. В 1941 г. закончил 9 классов 163 школы Ленинградского района. В июне 1941 г. был мобилизован на Трудовой фронт. Там под Смоленском, рыл противотанковый ров. После окончания работ на Трудовом фронте в сентябре 1941 г. поступил на завод № 39 Наркомата Авиационной промышленности. С декабря 1941 г. по июнь 1942 г. работал на Кировском заводе в г. Челябинске. В июне 1942 г. работал в 8ГПИ Наркомата Танковой промышленности. С сентября работал в НИИЯФ МГУ, откуда в январе 1943 г. был мобилизован в Советскую Армию. Окончил школу младших командиров в г. Коломна. Участвовал в Великой Отечественной войне в звании старшего сержанта в составе 2-го Украинского фронта в 153-й Армейской пушечно- артиллерийской бригаде, которая приняла боевое крещение в Ясско-Кишиневской операции. Далее бои в Румынии, Венгрии, Чехословакии. С сентября 1946 г. работал в Одесском Артиллерийском училище. В марте 1947 г. демобилизован по указу Верховного Совета СССР.

Родился 02.07.1924 г. в г. Москве. В 1941 г. закончил 9 классов 163 школы Ленинградского района. В июне 1941 г. был мобилизован на Трудовой фронт. Там под Смоленском, рыл противотанковый ров. После окончания работ на Трудовом фронте в сентябре 1941 г. поступил на завод № 39 Наркомата Авиационной промышленности. С декабря 1941 г. по июнь 1942 г. работал на Кировском заводе в г. Челябинске. В июне 1942 г. работал в 8ГПИ Наркомата Танковой промышленности. С сентября работал в НИИЯФ МГУ, откуда в январе 1943 г. был мобилизован в Советскую Армию. Окончил школу младших командиров в г. Коломна. Участвовал в Великой Отечественной войне в звании старшего сержанта в составе 2-го Украинского фронта в 153-й Армейской пушечно- артиллерийской бригаде, которая приняла боевое крещение в Ясско-Кишиневской операции. Далее бои в Румынии, Венгрии, Чехословакии. С сентября 1946 г. работал в Одесском Артиллерийском училище. В марте 1947 г. демобилизован по указу Верховного Совета СССР.

С 20 мая 1947 г. работал лаборантом на Физическом факультете МГУ. Совмещая работу с учебой, в 1949 г. окончил 10-й класс школы рабочей молодежи и поступил на первый курс Физического факультета МГУ. В 1954 г. окончил Физический факультет МГУ по специальности физика и был переведен на должность инженера по Кафедре колебаний.

В марте 1960 г. Г.П. Любимов перешел в Отдел космических лучей НИИЯФ, где работал в должности старшего и ведущего инженера, был начальником сектора физики космического пространства. В 1969 г. Г.П. Любимов защитил диссертацию. В 1974 г. ему было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. В 1980 г. Г.П. Любимов защитил докторскую диссертацию.

Г.П. Любимов начальник лаборатории с 1980 г., ведущий научный сотрудник с 1992 г., главный научный сотрудник и профессор с 1994 г., заслуженный научный сотрудник МГУ с 1999 г.

В НИИЯФ коллективом лаборатории физики гелиосферы, руководимой Г. П. Любимовым, проведены эксперименты на космических станциях «Зонд», «Марс», «Венера», «Луна», «Луноход», «Вега», «Фобос», «Гранат», (1961-1996 гг., 44 станции) и впервые в нашей стране получен самый протяженный ряд однородных данных об интенсивности в космосе протонов с энергией больше 1 МэВ.

Г.П. Любимов являлся крупным специалистом в области физики Солнца и межпланетной среды. Ему принадлежит разработка методов анализа и нахождения новых связей между солнечной активностью, параметрами межпланетной среды и характеристиками космических лучей в нестационарной и неоднородной среде и диагностика динамических процессов по эффектам в космических лучах. Впервые обнаружено и измерено торможение ударных волн и потоков солнечной плазмы в межпланетной среде. Изучение торможения ударных волн солнечных вспышек легло в основу исследований в области космической газодинамики, стимулировало ряд работ в нашей стране, в США и в Европе и привело к созданию международной программы STIP. Г.П. Любимов разработал» отражательную» модель коронального и межпланетного распространения солнечных космических лучей в петлевых структурах магнитного поля короны и гелиосферы. Предложена новая идея солнечной вспышки и новая концепция локальных радиационных поясов Солнца, предложена новая модель солнечного ветра и переноса солнечных магнитных полей в гелиосферу. Им опубликовано 236 научных работ.

Г.П. Любимов подготовил 6 кандидатов физ.-мат. наук и одного доктора, защищено 7 дипломных работ, три молодых специалиста стали сотрудниками лаборатории. Г.П. Любимов член Ученого совета НИИЯФ и ОЯФ. Активно участвовал в общественной жизни института, работая в различных комиссиях, профкоме Института и был первым председателем Совета ВОВ НИИЯФ. Награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета»; медалью: «За Победу над Германией 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями, а также медалями ВДНХ, нагрудными знаками. Диплом им. Ю.А. Гагарина Федерации Космонавтики СССР. Г.П. Любимов скончался 7 апреля 2020 г.

Статья Власова Н.А. Защитник родной земли, покоритель гелиосферы. Герман Павлович Любимов (1924-2020) (Судьбы творцов российской науки и культуры том 9 Серия «Московский университет: эпохи и люди. Великая Отечественная Война 1941-1945 годов» М. Галлея-Принт ISBN 978-5-6049024-3-1 2022 476 с. с 107-118).

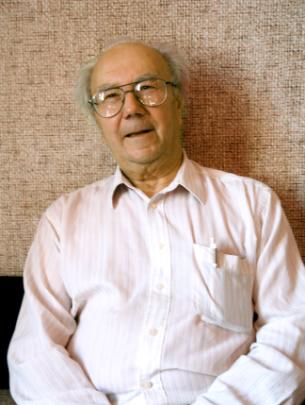

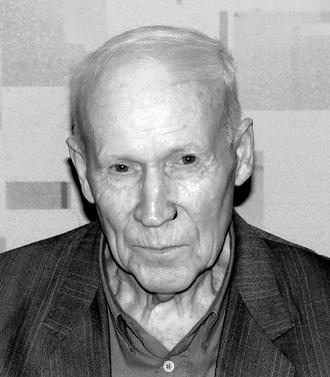

Анатолий Филиппович Тулинов

Родился 24 сентября 1924г. в Алтайском крае в большом сибирском селе Смоленское недалеко от г.Бийска.

Анатолий Филиппович относился к тому поколению, которое было опалено войной в самой жестокой степени. Годы призыва в армию более старшего поколения пришлись на начало войны, когда большие группы наших солдат попадали в плен и после войны вернулись на родину.

Призывники 1923 и 1924 годов рождения попали в полосу самых ожесточенных боев. Известно, что мужчин 1924 года рождения после войны в живых осталось не более 6%.

Первый раз Анатолий Филиппович столкнулся с войной практически сразу после ее начала, будучи еще школьником. В первых числах июля 1941 года в Серпухове по линии комсомола были созданы из школьников старших классов отряды, которые были направлены в Брянскую и Смоленскую области на рытье противотанковых рвов. Работали по 12-14 часов в сутки. Немцы неоднократно бомбили детей-строителей, были потери. Все это продолжалось до начала октября, когда началось известное наступление немцев на Москву. Уходили практически вместе с отступающими войсками.

Затем было продолжение учебы, окончание средней школы, призыв в армию, учеба в пехотном училище, фронт, госпитали. Анатолий Филиппович непосредственно участвовал в боях на III Белорусском фронте. Бои шли за освобождение Белоруссии, Литвы, операции в восточной Пруссии. При штурме Кенигсберга Анатолий Филиппович был ранен и конец войны встретил в госпитале.

После демобилизации из армии в 1946 г. Анатолий Филиппович поступил на физический факультет. Окончил факультет с отличием, после чего в 1952-55 г.г. был в аспирантуре (ядерное отделение, кафедра ускорителей, лаборатория ядерных реакций, руководитель - доцент С.С.Васильев). Кандидатскую диссертацию он защитил в 1955г.

Дальнейшая научная работа А.Ф.Тулинова проходила в НИИ ядерной физики МГУ. Он был старшим научным сотрудником, заведующим лаборатории, заведующим отделом, главным научным сотрудником. Области научных интересов - физика ядерных реакций, взаимодействие ядерных излучений с веществом. Приоритетные работы:

- новый метод определения времени жизни возбужденных состояний ядер (1956 г.) открытие эффекта теней (1964 г.)

- новый метод определения ультрамалых времен протекания ядерных реакций (1964 г.) работы по физике ориентационных эффектов (с 1965 г.)

- изучение временных характеристик ядерных реакций и деления тяжелых ядер (с 1966 г.)

- формирование нового направления изучения структуры и свойств твердого тела с помощью пучков "тяжелых" заряженных частиц (т.н. "протонография").

А.Ф.Тулинов - автор открытия "Эффект теней в ядерных реакциях на монокристаллах" (в реестре No. 54, 1964 г.). В 1967 г. защитил докторскую диссертацию "Исследование ядерных реакций на монокристаллах". Опубликовал более 300 работ. А.Ф.Тулинов был основателем и многолетним руководителем большой научной школы по физике взаимодействия быстрых частиц с кристаллами. С 1960 г. А.Ф.Тулинов вел педагогическую работу на отделении ядерной физики физического факультета, будучи доцентом (1960-1968 г.г.), профессором (1968-1974 г.г.), заведующим кафедрой физики атомного ядра (1974-1991 г.г.) и профессором этой же кафедры (1991-2011 г.г.). За время работы на отделении А.Ф.Тулинов читал курсы: "Физика атомного ядра", "Экспериментальные методы в ядерной физике", "Физика ядерных реакций", "Взаимодействие излучения с веществом", "Ориентационные эффекты в ядерной физике", "Физика конденсированного состояния вещества". Подготовил свыше 40 кандидатов наук, 9 его непосредственных учеников стали докторами наук.

А.Ф.Тулинов систематически выполнял большую общественную работу. В течение многих лет он был заместителем председателя Научного Совета АН СССР по приложению методов ядерной физики в смежных областях, председателем секции открытий в области физики в Госкомитете по открытиям и изобретениям. Под руководством А.Ф.Тулинова проводились ежегодная Международная конференция по физике взаимодействия частиц с кристаллами и Российско-Японский симпозиум. С 1996 г. по 2011 г. он был председателем физического общества МГУ. А.Ф.Тулинов - лауреат Государственной премии (1972 г.), Ломоносовской премии I степени (1966 г.), заслуженный профессор Московского университета. Награжден орденами "Отечественной войны I степени", "Красной Звезды", "Октябрьской революции", "Трудового красного знамени", медалями "За отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За участие в ВОВ", юбилейными.

Илья Давидович Рапопорт

Родился 08.11.1916 г. в Витебске. Был призван в ряды Советской Армии в 1942 г. в Горьком. Участник боев на Южном фронте. Освобождал Керч. Служил в ВВС, участвовал в военных действиях против Японии в 1945 г. Войну закончил в звании старшего лейтенанта.

Родился 08.11.1916 г. в Витебске. Был призван в ряды Советской Армии в 1942 г. в Горьком. Участник боев на Южном фронте. Освобождал Керч. Служил в ВВС, участвовал в военных действиях против Японии в 1945 г. Войну закончил в звании старшего лейтенанта.

До войны окончил 4 курса Горьковского госуниверситета, специализируясь по физике колебаний (1937-1941 гг.). Переведен в ВВА им. Жуковского, где получил специальность инженера-электрика (1945 г.). В 1946 г. отозван из ВВС и направлен на физический факультет МГУ для специализации по ядерной физике.

В НИИЯФ МГУ занимал в основном инженерные и административные должности (ст. инженер, вед. инженер, и.о.зав.сектором), хотя всегда был занят научной работой. С 1986 г. – научный сотрудник, с 1990 г. – старший научный сотрудник.

Всего опубликовано более 200 научных работ, одна монография, 2 учебных пособия для студентов ОЯФ физфака МГУ, выполнено 6 изобретений.

Лауреат Ломоносовской премии первой степени (1960 г.). Заслуженный научный сотрудник Московского Университета (1999 г.). Награжден медалями ВДНХ и Федерации Космонавтики России. Правительственные награды – Орден Отечественной Войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.», «За Победу над Японией» и юбилейные медали.

Павел Николаевич Сироклин

Родился 16.02.1920 г. в с. Хомутей Миргородского района Полтавской обл. (Украина). В 1935 г. закончил 7 классов средней школы. С 1934 по 1938 гг. работал на различных с/х работах в колхозе им. Петровского. С 1938 по октябрь 1940 гг. – начальник Военно-учетного стола от Миргородского Райвоенкомата при Сельском Совете в селе Хомутей. В 1939 г. избран депутатом Сельского Совета. С 1940 г. красноармеец Отдельной роты связи 1-ой Отдельной мотострелковой дивизии Особого назначения войск НКВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского.

Родился 16.02.1920 г. в с. Хомутей Миргородского района Полтавской обл. (Украина). В 1935 г. закончил 7 классов средней школы. С 1934 по 1938 гг. работал на различных с/х работах в колхозе им. Петровского. С 1938 по октябрь 1940 гг. – начальник Военно-учетного стола от Миргородского Райвоенкомата при Сельском Совете в селе Хомутей. В 1939 г. избран депутатом Сельского Совета. С 1940 г. красноармеец Отдельной роты связи 1-ой Отдельной мотострелковой дивизии Особого назначения войск НКВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского.

Находясь в летних лагерях срочной военной службы в районе Балашихи Московской обл. в Отдельной роте связи 1-й ОМСД ОН войск НКВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 22 июня 1941 г. в 7 часов утра нас подняли по тревоге, посадили на автомашины в полной экипировке (винтовка, противогаз, саперная лопатка, вещевой мешок и скатка- шинель) и привезли в зимние казармы г. Москвы. В казармах было пусто, мы разместились на полу. В 12 часов дня нам сообщили, что в 16 часов будет выступать по радио Министр Иностранных дел В.М. Молотов, который сделал официальное заявление о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз.

Наиболее яркие эпизоды периода Великой Отечественной войны:

Первый эпизод. В первые месяцы войны мы солдаты занимались на плацу строевой подготовкой в р-не Лефортово. Примерно в 5 часов вечера, день был ясный, солнечный, вдруг неожиданно без объявления воздушной тревоги, над нами на высоте 50 метров появился немецкий самолет и на бреющем полете пустил по нам солдатом пулеметную очередь трассирующими пулями. Слава богу, обошлось без жертв.

Второй эпизод. Без объявления воздушной тревоги, примерно в 12 часов ночи, мы солдаты спали в казарме, в это время немецкий самолет сбросил фугасную бомбу в тонну, которая упала рядом с казармой и попала в склад с боеприпасами. Стоявший на посту солдат погиб. На улице было светло как днем. В казарме были выбиты все окна, дежуривший офицер был ранен осколками, мы солдаты вскочили с кроватей и выбежали на улицу и стали, тушить огонь горевшего склада.

Третий эпизод. По 3-4 раза в ночь нас подымали по тревоге, выйдя на улицу, слышим и видим (небо было ясное) на большой высоте летит немецкий самолет, а из окон высотных зданий, рядом стоящих, подаются сигналы электрическими фонарями летевшему самолету. Самолет заметил эту сигнализацию, снизился и сбросил фугасную бомбу, которая попала в Хлебозавод, расположенный в этом районе, недалеко от нашей казармы.

Четвертый эпизод. Будучи шофером, на бензовозе при доставке бензина для заправки наших автомашин, на которых несли службу радисты в прифронтовой зоне, дважды был обстрелян из пулеметов немецкими самолетами, но пули попадали мимо цели. Я остался жив. День Победы встретил в 4 часа утра, находясь в летних лагерях в р-не Балашихи Московской области.

С 8 февраля 1948 г. я начал трудовую деятельность в МГУ, первоначально зав.хозяйством на Болшевской биологической станции. С 1949 г. – помощник директора Зоомузея, с 1950 г. – зам. директора НИИ Почвоведения, конец 1950 по 1953 гг. – зам. начальника комплексной Сталинградской экспедиции по степному лесоразведению (Сталинский план преобразования природы). С 1953 г. по январь 1969 г. начальник отдела снабжения Биологического факультета. С февраля 1969 г. и по настоящее время в НИИ ядерной физики занимаюсь материально-техническим обеспечением научно-исследовательских работ и комплектацией изготовляемой дозиметрической аппаратуры для космических спутников.

Имеею награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Москвы», «За Победу над Германией 1941-1945 гг.»,

«20 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет ВОВ 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран Труда», «Бронзовая медаль ВДНХ», «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «70 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «Медаль Жукова», «60 лет Победы ВОВ 1941-1945 гг.», «60 лет битвы за Москву», «65 лет битвы за Москву», за заслуги перед Космонавтикой «Медаль им. С.П. Королева».

Александр Александрович Данилов

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Принимал участие во многих сражениях на территории СССР и в боевых операциях в 8 странах Европы. Награжден многочисленными орденами и медалями. Более 30 лет проработал старшим механиком на циклотроне НИИЯФ МГУ, руководил народной дружиной МГУ.

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Принимал участие во многих сражениях на территории СССР и в боевых операциях в 8 странах Европы. Награжден многочисленными орденами и медалями. Более 30 лет проработал старшим механиком на циклотроне НИИЯФ МГУ, руководил народной дружиной МГУ.

Я участвовал во многих операциях при прорыве мощной обороны немцев: под городом Ржевом, Сталинградом, на реке Миус в Ростовской области, реке Молочная в районе города Мелитополь, на Днепре в районе города Херсона, при разгроме Кишиневско-Ясской группировки, при переходе границ Румынии, Болгарии, в Югославии, Венгрии, Австрии, принимал участие в разоружении эссесовских войск под городом Линц, участвовал во встрече с войсками союзников-американцев.

Хочу описать один бой за город Херсон и форсирование реки Днепр. В район Херсона наш полк вышел 6 ноября 1943 года. В этом районе немецкие войска держали сильно укрепленный плацдарм, по линии город «Орешки - колхоз Горький» до города Каховки. В декабре немцы были выбиты с плацдарма, наши войска освободили левую сторону Днепра в районе города Херсон. Перед нами стояла задача освобождения Херсона и форсирование Днепра. В январе 1944 года зима стояла теплая, Днепр долго не замерзал, но когда покрылся тонким слоем льда, разведка нашего полка сходила на правый берег за языком.

Мне была поставлена задача тянуть проводную связь за разведкой на случай, если разведчикам будет трудно, чтобы артиллерийский полк поддержал их огнем батареи. Разведчиками и моим отделением связи задачи были выполнены. Через несколько дней началась оттепель и лед растаял, Днепр больше не замерзал, а задача командования стояла: форсировать реку по льду. Весной 1944 года началась подготовка к форсированию Днепра. Но прежде, чем начать форсирование Днепра в районе Херсона, обнаружили, что в дельте реки находилась большая территория плавней с топями, болотами, малыми лиманами и небольшими реками. В этой местности немецкое командование не ожидало наступления Советской Армии. Для успешного наступления необходимо было сделать ряд инженерных сооружений. Это - настил из бревен в качестве дороги, чтобы могла пройти артиллерия, машины. Были построены несколько переправ через реки Большая Конка, Ингул, Ингулец и маленькие речки. Работа велась, как правило, ночью, скрытно. Работали все подразделения без исключения. Условия были трудными: окопаться было невозможно, через настилы проступала вода. Немецкие войска вели методичный обстрел из минометов, артиллерии, а на ближних подступах из пулеметов.

В конце марта началось форсирование Днепра. После артиллерийской подготовки и бомбовых ударов авиации по немецкой обороне, началась переправа. Плыли на рыбацких лодках, плотах, дверях, воротах и других подручных плав-средствах. Для занятия плацдарма был спущен на воду катер с понтонами, на которых переправляли только танки и тяжелую артиллерию. Перед моим отделением стояла задача обеспечить проводную связь между ротами и дивизионом. После окончания операции по форсированию Днепра и освобождению города Херсона наша дивизия получила почетное наименование Херсонской.

Далее нам была поставлена новая задача: продвигаться вперед к городу Николаеву, пройти этот трудный путь по пересеченной местности, выйти на северные окраины Копани, где находился важный узел шоссейных дорог, укрепиться там и ждать подхода наших основных частей. Наше подразделение встретило мощный опорный пункт, оборонявшейся сильной вражеской группировкой с танками, артиллерией и авиацией. Это была деревня Копани Белозерского района Николаевской области. В это время оказались плохими погодные условия, в связи с весенней распутицей, размыло дороги, шли проливные дожди. Движение по проселочным дорогам было затруднено. Артиллерийские батареи на машинах были посланы в обход, по шоссейной дороге. Но, как оказалось, там были освобождены не все населенные пункты и продвижение остановилось. У нас на вооружении имелись 76-мм пушки на конной тяге, которые отстали, так как на пути встречались балки, крутые подъемы, липла грязь к колесам. Тащили пушки солдаты, так как лошади устали, были измучены из-за тяжелой дороги и отсутствия нужного количества фуража. Но все же тихонько двигались.

Рано утром разведчики и связисты 100-го гвардейского артиллерийского полка совместно с 147 пехотным полком прибыли на окраину Копани. Радист доложил о прибытии разведки и связистов в указанный район. Пехота заняла боевые порядки. Но через некоторое время нам, связистам и разведчикам, была дана команда – занять круговую оборону на железнодорожном переезде Херсон-Николаев. Здесь находилась железнодорожная будка, на крыше которой был наблюдательный пункт разведки. Перед нами была поставлена задача – отражать контратаки немецких автоматчиков, которых подвозили в район переезда на бронетранспортерах. С нами находилась повозка связи. Мы ее закатили в недоделанную кирпичную трансформаторную будку, чтобы сохранить кабель, боеприпасы и лошадей.

Бой продолжался более суток. Немцам удалось вклиниться в нашу оборону и окружить нас, но не сплошной линией. К вечеру второго дня разведка пехотного полка доложила, что немцы готовятся к наступлению: стягивают технику и войска. Выход у нас оставался один: тянуть связь через немецкие боевые порядки, навстречу двигавшейся к нам артиллерии. В этом бою был убит радист, разбита рация, погиб и наш парторг Кузнецов Василий, москвич. Раненые поле боя не бросали. Связь мы потянули втроем и еще нам дали в помощь одного разведчика. Связь тянули ночью, по вспаханному полю. Немцы на вспаханном поле не окапывались. Их окопы тянулись вдоль посадки, из них все время в небо поднимались ракеты, освещавшие поле, строчили пулеметы трассирующими пулями, так что было очень трудно маскироваться. Были моменты, когда надо было то ложиться, то вставать. Было очень тяжело. На этом поле был ранен радист Ковтун, с ним оставили разведчика, а сами продолжали путь. Идти было очень трудно, ноги вязли в грязи, грязь липла к сапогам, они становились очень тяжелыми, и мы еле -еле вытаскивали их из грязи. Всю ночь шел дождь, наутро дождь перестал, и мы встретились с нашей первой батареей. Артиллерийская батарея сразу развернула пушки в положение к бою. Поступила команда с наблюдательного пункта, где были подготовлены данные о скоплении техники и живой силы противника: “Огонь!”. Во второй половине дня подошли основные силы дивизии. Опорный пункт немцев и узел шоссейных дорог были взяты. Мы продвинулись вплотную к городу Николаеву в район элеватора, чтобы оказать помощь огнем артиллерии славным морякам-десантникам, которыми командовал старший лейтенант Ольшанский. Форсировали Буг. Далее лежал путь на Одессу.

За время наступательных боев наш полк прошел Кишинев, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Чехословакию, Австрию, город Линц...

Юрий Иванович Логачев

Родился 26.08.1926 г. в г. Ленинграде.

Родился 26.08.1926 г. в г. Ленинграде.

В марте 1942 г., не достигнув 16 лет, пошел работать на оборонный завод № 45 МАП учеником токаря. Завод делал авиационные двигатели для тяжелых бомбардировщиков, работал в цехе водомасляных насосов. Режим работы, особенно для молодых ребят, был очень тяжелый, работали в две смены: дневная (с 8-ми утра до 8-ми вечера) и ночная (с 8-ми вечера до 8-ми утра). Особенно трудно было ночью, ведь мы были еще мальчишками, а таких как я было немало. Тем не менее, дневную норму все выполняли, а некоторые, и я в том числе, и перевыполняли. Особенное впечатление на нас производили испытания изготовленных нами моторов. Испытательный стенд находился рядом с нашим цехом, и когда моторы включались, на полную мощность, гул стоял невообразимый и наши души пели вместе с моторами! Так продолжалось всю войну. К 1943 г. стало легче, и я поступил учиться в школу рабочей молодежи, занятия в которой проводились 3 раза в неделю с 5-ти до 8-ми часов вечера (в дни учебы рабочий день был меньше на 3 часа). Летом 1945 г. я ушел с завода, окончил среднюю школу и в 1946 г. стал студентом физического факультета МГУ и с тех пор все время при университете. Я окончил физический факультет МГУ в 1952 г., потом учился в аспирантуре. Квалификация: научный сотрудник в области космической физики.

С 1955 г. работаю в НИИЯФ МГУ. Кандидат физико-математических наук (1961 г.). Доктор физико-математических наук (1971 г.). Профессор (1989 г.). Главный научный сотрудник (1994 г.). Опубликовано более 300 работ и несколько книг.

Награжден орденом «Знак Почета». Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный научный сотрудник МГУ. Почетный профессор МГУ. Награжден Почетной грамотой Президента РФ.

Леонид Александрович Смирнов

Родился 15.12.1928 г. в Московской области, Лотошинский район, деревня Себудово.

Родился 15.12.1928 г. в Московской области, Лотошинский район, деревня Себудово.

В 1941 г. окончил Себудовскую начальную школу.

С 1942 г. (в возрасте 13 лет – начал трудовую деятельность) по 1949 г. работал в колхозе на различных работах.

В 1946 г. был награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

С 1949 г. по 1953 г. служил в Советской Армии «Группа оккупационных войск в Германии». После демобилизации из Советской Армии поступил на работу в МГУ им. М.В. Ломоносова в отдел связи.

В 1955 г. поступил в Московский электромеханический техникум им. Красина (вечернее отделение), который окончил в 1960 г. и перешел на работу в НИИЯФ МГУ в лабораторию космических исследований, где проработал более 60-ти лет в должности высококвалифицированный регулировщик радиоаппаратуры и приборов.

Награжден медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «Труженик тыла», «Ветеран ВОВ», «Ветеран труда», «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», юбилейные медали в честь юбилеев Победы. Медали «800 и 850-летия Москвы».

Юрий Петрович Дивногорцев

Участник Великой Отечественной войны, на фронте с 1941 по1945 г. Принимал участие в форсировании Днепра. Участвовал в сражении за освобождение Кенигсберга (Калининграда). Принимал участие в параде на Красной площади в 1945 году. Награжден орденами и медалями.

Участник Великой Отечественной войны, на фронте с 1941 по1945 г. Принимал участие в форсировании Днепра. Участвовал в сражении за освобождение Кенигсберга (Калининграда). Принимал участие в параде на Красной площади в 1945 году. Награжден орденами и медалями.

Родился 09.12.1922 г. в г. Семипалатинск Казахской ССР. Призван в вооруженные силы Советского Союза 30 сентября 1940 г. в г. Москве. Воевал в составе войск 2-го Дальневосточного фронта в пограничных войсках Хабаровского пограничного Округа в звании ст. сержанта. Демобилизовался 16 мая 1949 г. Окончил физический факультет МГУ в 1954 г. Кандидат физико-математических наук с 1979 г. Работал в НИИЯФ МГУ в должности старшего научного сотрудника. Автор 55 научных публикаций.

Правительственные награды: Орден Отечественной войны II степени. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Медали «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и медали, посвященные годовщинам Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и годовщинам Советской Армии. Вел общественную работу в партийной организации и в

месткоме НИИЯФ МГУ.

Михаил Христофорович Листов

Служил в рядах Советской армии c 1938 г. по 1946 г. Принимал участие в боевых операциях Великой Отечественной войны в Заполярье. Награжден медалью « За боевые заслуги». Работал в МГУ

Служил в рядах Советской армии c 1938 г. по 1946 г. Принимал участие в боевых операциях Великой Отечественной войны в Заполярье. Награжден медалью « За боевые заслуги». Работал в МГУ

с 1937 г. и в НИИЯФ МГУ в 1946-1984 гг., старший механик циклотрона.

Евгений Иванович Сиротинин

Родился 28.02.1925 г. в Краснотуранске Красноярского края. В Вооруженные силы СССР был призван в январе 1943 г. в г. Свердловске и направлен в Первое Тюменское пехотное училище, где служил курсантом, командиром отделения. В начале июня 1943 г. все пять батальонов училища были отправлены на формирование маршевых рот. Е. Сиротинин был прикомандирован к подразделению 132 батальона конвойных войск НКВД, который сопровождал эшелон штрафников на Воронежский фронт. По прибытии на фронт командование направило Е. Сиротинина на Степной (с октября 1943 г. Второй Украинский) фронт в группу борьбы с диверсантами в ближнем тылу 8-й Гвардейской армии. Эта группа действовала в составе Управления войсками НКВД, охранявшими тылы действующей Красной Армии. В декабре 1944 г. Управление было пополнено бойцами-профессионалами. 8-я Гвардейская армия в это время участвовала в боевых действиях в составе 1-го Белорусского фронта. Е.И. Сиротинин был откомандирован в Первое Тюменское пехотное училище для завершения военного образования. Временно служил в политотделе училища. В июне 1946 г. училище расформировали, Сиротинин был демобилизован и направлен в Калининский райвоенкомат г. Москвы.

Родился 28.02.1925 г. в Краснотуранске Красноярского края. В Вооруженные силы СССР был призван в январе 1943 г. в г. Свердловске и направлен в Первое Тюменское пехотное училище, где служил курсантом, командиром отделения. В начале июня 1943 г. все пять батальонов училища были отправлены на формирование маршевых рот. Е. Сиротинин был прикомандирован к подразделению 132 батальона конвойных войск НКВД, который сопровождал эшелон штрафников на Воронежский фронт. По прибытии на фронт командование направило Е. Сиротинина на Степной (с октября 1943 г. Второй Украинский) фронт в группу борьбы с диверсантами в ближнем тылу 8-й Гвардейской армии. Эта группа действовала в составе Управления войсками НКВД, охранявшими тылы действующей Красной Армии. В декабре 1944 г. Управление было пополнено бойцами-профессионалами. 8-я Гвардейская армия в это время участвовала в боевых действиях в составе 1-го Белорусского фронта. Е.И. Сиротинин был откомандирован в Первое Тюменское пехотное училище для завершения военного образования. Временно служил в политотделе училища. В июне 1946 г. училище расформировали, Сиротинин был демобилизован и направлен в Калининский райвоенкомат г. Москвы.

После демобилизации он сдал экзамены за 10-й класс и получил аттестат об окончании среднего образования. Сразу же поступил на физический факультет МГУ. В студенческие годы Е. Сиротинин выполнил научную работу, которая была доложена на заседании 3-й научной конференции студентов ВУЗов Москвы и удостоена Почетной грамоты Министерства высшего образования СССР. В декабре 1951 г. он окончил физический факультет МГУ и был направлен в КБ-11 Первого главного управления при Совмине СССР (ныне ВНИИ экспериментальной физики Росатома РФ). чяС 17.02.1952 г. по 15.08.1962 г. Е.И. Сиротинин – инженер, ст. инженер, старший научный сотрудник КБ-11 (ныне Российский Федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной ядерной физики, г. Саров).

С 14.09.1962 по 17.10.1967 гг. Е.И. Сиротинин – старший научный сотрудник, а затем начальник лаборатории (позднее отдела) НИИ импульсной техники (Минсредмаш, Москва).

С 17.02.1952 г. по 15.08.1962 г. Е.И. Сиротинин – инженер, ст. инженер, старший научный сотрудник КБ-11 (ныне Российский Федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной ядерной физики, г. Саров).

С 14.09.1962 по 17.10.1967 гг. Е.И. Сиротинин – старший научный сотрудник, а затем начальник лаборатории (позднее отдела) НИИ импульсной техники (Минсредмаш, Москва).

С 17.07.1967 г. Е.И. Сиротинин старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ. В 1961 г. Е.И. Сиротинин защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, а в 1987 г. – докторскую диссертацию. В 2001 г. ему присвоено ученое звание профессора.

Автор и соавтор свыше 200 публикаций.

Е.И. Сиротинин награжден медалями «За трудовое отличие», «За Победу над Германией 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями, а также нагрудными знаками «250 лет МГУ им. М.В. Ломоносова», «МГУ – Ветеран войны».

Вячеслав Иванович Травинский

Родился 31.12.1923 г. в г. Москве. 26 июня 1941 г. вступил добровольцем в народное ополчение – истребительный батальон штаба партизанских отрядов Московской области (разведгруппа Коломенского района, группа истребителей танков). Участвовал в боевых действиях: в обороне Москвы в 1941 г., в антидиверсионных операциях при освобождении Северного Кавказа, Крыма (Севастополь), Западной Украины – в 1942-1945 гг. Звания: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант. Участвовал в Параде Победы 1945 г. (обеспечение охраны).

Демобилизовался в 1946 г. в связи с инвалидностью. В 1951 г. окончил физический факультет МГУ по специальности «Строение вещества».

С 1962 г. участвовал в проведении экспериментальных работ в Физическом институте им. П.Н.Лебедева АН СССР, в Эталонной лаборатории фотомезонных процессов под руководством лауреата Нобелевской премии академика В.И. Векслера, затем в в – Лаборатории фотомезонных процессов под руководством лауреата Нобелевской премии академика П.А. Черенкова.

С 1970 г. работает в НИИЯФ МГУ в отделе высоких энергий заместителем начальника отдела, затем – в отделе экспериментальной физики высоких энергий ведущим инженером. Опубликовал пять закрытых отчетов ФИАН, имеет семь авторских свидетельств.

Наиболее значимые работы: участвовал в крупномасштабном проекте по разработке и запуску на территории ФИАН (отделение

«Питомник») ускорителя-синхротрона С25 (С энергией 280 Мэв) для исследования ядерных процессов; создание экспериментальной базы для проведения научно-исследовательских работ по физике высоких энергий (корпус высоких энергий МГУ). Участвовал в создании установок для проведения работ по физике высоких энергий на ускорителях в Харькове, ЦЕРН’е и Троицке.В2000-20008 гг. участвовал в учебном процессе – техническое обеспечение лекций П.Ф. Ермолова по физике элементарных частиц.

Научно-организационная деятельность – участвовал в подготовке и проведении международных конференций по ядерной физике: 1967 г. – административный директор, член оргкомитета, с 2002 по2009 гг. – член оргкомитета, координатор. Принимал активное участие в общественной жизни Университета: 1946-1990 гг. в выборных органах НИИЯФ и Отделения ядерной физики Физического факультета (Профорганизация, избирательная комиссия, парторганизация). Являлся заместитель председателем Совета ветеранов ВОВ НИИЯФ, членом Президиума Совета ветеранов ВОВ МГУ.

За участие в Великой Отечественной войне награжден: Орденом Отечественной войны II степени, знаками «Фронтовик», «Ветеран войны», «МГУ – Ветеран войны», медалями «За Победу над Германией 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Крыма», «За доблестный труд в ВОВ», «Ветеран труда» и всеми военными юбилейными медалями. Медалью «За доблестный труд».

Михаил Дмитриевич Бойков

Родился в г. Москве 07.03.1919 г. в семье преподавателя МВТУ им. Баумана. После окончания средней школы работал электромонтером в ВИАМ. В 1939 г. был призван в Красную армию г. Луга, где прошел обучение в полковой танковой школе. В конце 1939 г. был направлен для пополнения танковой бригады в Ленинградскую область на Карельский перешеек.

Родился в г. Москве 07.03.1919 г. в семье преподавателя МВТУ им. Баумана. После окончания средней школы работал электромонтером в ВИАМ. В 1939 г. был призван в Красную армию г. Луга, где прошел обучение в полковой танковой школе. В конце 1939 г. был направлен для пополнения танковой бригады в Ленинградскую область на Карельский перешеек.

После окончания боевых действий Финской компании, был направлен в г. Псков в Первую танковую дивизию и зачислен в развед-роту 2-го полка башенным стрелком.

Начало Второй мировой войны (июнь 1941 г.) наше подразделение застало в летнем лагере «Красные струги» в Ленинградской области. Наш полк был направлен в г. Ораниенбаум Ленинградской области, а в дальнейшем переброшен под г. Петрозаводск. Один взвод развед-роты был передан в расположение Штаба пехотной дивизии, где мы принимали участие в боевых действиях против финских подразделений, воевавших на стороне Германии. В 1942 г. нашу бронемашину БА-10 вследствие многих неисправностей отправили на капитальный ремонт. Меня зачислили в запасной танковый полк, расположенный под г. Вологда. Затем я был направлен в Маршевый танковый полк в г. Горький.

В начале 1943 г. был направлен в Заполярье под г. Мурманск – зачислен в экипаж легкого танка английского производства «Валентайн». Наш экипаж принимал участие в оборонительных боевых действиях на линии 27 -ой Стрелковой дивизии Карельского фронта против немецких войск (горных стрелков). В 1944 г. после окончания боевых действий на этом участке фронта Мурманского направления, я был направлен в 3-е Горьковское танковое училище. В 1946 г. был демобилизован в звании «Сержант».

В 1946 г. поступил на работу в МВТУ им. Баумана на Артиллерийский факультет в должности старшего механика.

В 1951 г. направлен на работу в ГДР г. Цвикау на Урановую обогатительную фабрику, где вначале работал механиком цеха, далее начальником механических мастерских.

В 1956 г. после окончания командировки поступил работать в МГУ им. Л.В. Ломоносова на физический факультет на должность механика в техническую службу.

В 1958 г. после окончания Станкоинструментального техникума перешел работать в НИИЯФ старшим инженером, далее ведущим инженером, заместителем начальника сектора ядерных реакций, где проработал до 1984 года.

году.

Награды: Орден Отечественной войны 2-ой степени, медаль за боевые заслуги (медаль за Победу), медаль за оборону Заполярья, медаль Ветерана труда; грамоты.

Александр Иванович Васкин

Родился 12 сентября 1924 г. в Рязани.

Родился 12 сентября 1924 г. в Рязани.

До 1933 г. я проживал в г. Воскресенске Московской области, где жил и работал мой отец. В 1927 г. я заболел костным туберкулезом и в течение двух лет находился на излечении в Коломенском туб. диспансере. В 1931 г. я поступил в первый класс средней школы в г. Воскресенске. После двух лет учеб ы, я вместе со своими родителями переехал в пос. Бишибай Перводреевского р-на Свердловской обл., где продолжил учиться и закончил 4 класс средней школы. В 1935 г. я вновь возвращаюсь в Моск. обл. ( г. Люберцы) и учусь в Люберецкой средней школе вплоть до 8 класса. Остальные два класса (9 и 10), я заканчиваю в г. Москве, куда переехали мои родители. Здесь же меня застает война. Однако ввиду отсрочки от военной службы, связанной с моей болезнью, о которой я упомянул выше, я поступил на первый курс заочного отделения МГУ механико-математического факультета. С 1943 по 1945 г.г. я нахожусь в Действующей Армии. Здесь, в Действующей Армии я был обучен в качестве радиотелеграфиста. Вспоминается одно событие, о котором я хочу рассказать. Наш отдельный зенитный артиллерийский дивизион при III Украинском фронте, в котором я служил радиотелеграфистом, только что прибыл в г. Пирятин (Укр. ССР) на охрану американского аэродрома.

Мы только успели выкопать землянки, как немецко-фашистская авиация совершила массированный налет на этот аэродром. Для нанесения удара немецкая авиация использовала как зажигательные авиабомбы, так и осветительные. Все поле, прилегающее к аэродрому, было густо усеяно зажигательными авиабомбами. Мне, как радиотелеграфисту было дано задание пробраться с рацией РБ на спине к одной из батарей, связь с которой была потеряна. Выполняя приказ, я по -пластунски через поле добрался до указанной батареи и, установив причину отсутствия связи, так же возвратился к себе в землянку. Замечу, что каждый бросок наше й части вслед за III Укр. фронтом был сопряжен с большими опасностями. В 1945 г. я был демобилизован как нестроевой и с 1947 по 1951 гг. я студент очного отделения механико-математического факультета МГУ. С 1951 г. по 1961 гг. работал в физическом институте (г. Обнинск) в должности мнс. С 1961 г. работал в НИИЯФ МГУ в должности сначала старшего инженера, а затем после защиты диссертации в Вычислительном центре АН СССР в 1972 г., в должности мнс. и затем в должности ведущего математика ОЭПВАЯ.

Александр Федорович Красоткин

Родился 16.08.1919 г. в семье рабочего. После окончания школы в 1935 г. поступил в Московский электромеханический техникум, по окончании техникума в 1939 г. направлен на работу на завод «Динамо» в Москве технологом. Осенью 1939 г. направлен РВК в Ленинградское военное училище связи, после окончания учебы в мае 1941 г. направлен для прохождения службы в 123 отдельный батальон связи в должности командира взвода связи.

Родился 16.08.1919 г. в семье рабочего. После окончания школы в 1935 г. поступил в Московский электромеханический техникум, по окончании техникума в 1939 г. направлен на работу на завод «Динамо» в Москве технологом. Осенью 1939 г. направлен РВК в Ленинградское военное училище связи, после окончания учебы в мае 1941 г. направлен для прохождения службы в 123 отдельный батальон связи в должности командира взвода связи.

С начала Отечественной войны находился на фронтах: Северо-Западном в составе 123 ОБС до октября 1941 г., в 67 полку связи до марта 1943 г., с марта 1943 г. на Курской дуге Степного фронта и на 2-ом Украинском фронте в составе 67 полка связи 53 армии в должности начальника рации. В феврале 1944 г. присвоено звание капитан в должности командира роты связи.

Участвовал в освобождении городов: Белгород, Харьков, Полтава, Воронеж, Смела, Кременчуг. Награжден Орденом Красной Звезды, Отечественной войны I ст. и медалями. Был контужен под Яссами (Румыния).

После демобилизации в 1945 г. работал преподавателем спецотдела в учебных заведениях. С апреля 1948 г. до 1979 года работал в ФИАНе на инженерных должностях. С 1980 по 1993 гг. работал в НИИЯФ МГУ в отделе ОТПКФ в должности регулировщика 5 разряда.

Василий Васильевич Мантуров

Родился 22.04.1925 г. Командир отделения. Участник боев на Южном и Сталинградском фронтах. Освобождал Донбасс. Участвовал в боях за Сталинград. Награжден Орденом Отечественной войны II ст., медалями: «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. Майор в отставке. Работал в НИИЯФ с 1973 по 1986 гг. в должности старшего инженера- конструктора КБ ОПММ.

Родился 22.04.1925 г. Командир отделения. Участник боев на Южном и Сталинградском фронтах. Освобождал Донбасс. Участвовал в боях за Сталинград. Награжден Орденом Отечественной войны II ст., медалями: «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. Майор в отставке. Работал в НИИЯФ с 1973 по 1986 гг. в должности старшего инженера- конструктора КБ ОПММ.

Вера Васильевна Муравьева

Родилась 09.01.1923 г. в Москве в семье доцента с/х академии им. Тимирязева и учительницы средней школы. В 1941 г. окончила среднюю школу и поступила в МАИ. Летом до начала занятий в институте работала станочницей на заводе им. КИМ.

Родилась 09.01.1923 г. в Москве в семье доцента с/х академии им. Тимирязева и учительницы средней школы. В 1941 г. окончила среднюю школу и поступила в МАИ. Летом до начала занятий в институте работала станочницей на заводе им. КИМ.

Занятия в институте продолжались до середины октября, когда в связи с приближением фронта к Москве, институт срочно эвакуировали. Студентов призывали выполнять гражданский долг: уезжать с институтом и продолжать учебу. Но я не поехала. Я считала, что мой долг остаться в Москве и защищать ее. Я хотела пойти в армию. Пыталась записаться в коммунистическую дивизию Ленинградского района Москвы, но не получилось. Девушек, не имеющих военной специальности не брали. Москва в этом время становилась похожей на военный лагерь. На подступах к Москве, на ее окраинах рылись противотанковые рвы. На улицах делались завалы, противотанковые заграждения с противотанковыми надолбами, мешками с песком и пр. Организовывались рабочие отряды, отряды самообороны. По-видимому, не исключалось, что дело может дойти до уличных боев. Районные отделения общества Красного Креста создавали санитарные дружины. Сан.дружины должны были оказывать помощь населению, пострадавшему при бомбежках, также помогать в приеме раненых, поступающих с фронта – в разгрузке санитарных поездов-«летучек» и в транспортировке раненых в госпиталя.

Вот в такой сан. дружине я пробыла с октября 1941 г. по февраль 1942 г. В конце февраля, когда враг был отогнан от Москвы, нас распустили.

В феврале 1942 г. возобновилась работа МАИ, и я продолжила там учебу до апреля 1942 г. 4 апреля 1942 г. в группе девушек-добровольцев из 20 человек я была направлена комсомольской организацией МАИ в армию. Нас направили на Московский фронт ПВО, где мы должны были заменить солдат-мужчин. После непродолжительного обучения нас распределили по подразделениям фронта. Меня направили прибористом на зенитную батарею в 251 ЗАП. Я прослужила там до апреля 1944 г., когда была демобилизована по болезни.

После возвращения из армии, я поступила на физический факультет МГУ, после окончания была направлена на работу в лабораторию ядерной спектроскопии в НИИЯФ МГУ. Работала до 1985 г.

Любовь Ивановна Петрова

Родилась 30.09.1925 г. в деревне Новая Канаковского района, Калининской области.

Родилась 30.09.1925 г. в деревне Новая Канаковского района, Калининской области.

О начале войны мы узнали в школе. Пришел директор школы и сказал, чтобы мы собрались в актовом зале, где объявил, что началась война, бомбят Киев. Когда пришла домой, мама плакала, потому что брата срочно призвали в армию танкистом. (Он прошел всю войну, дошел до Берлина и погиб там 12 мая 1945 г.). В декабре 1941 г. я и моя сестра добровольно ушли из школы и, пройдя курсы военной подготовки, стали охранять Большеволжскую плотину. Плотину охраняли женщины и зенитчицы, мужчины были на фронте. Отсюда через Кимрский военкомат в 1942 г. мы добровольно ушли в армию и поступили в подготовительное стрелковое училище в г. Кунцево Московской области. В 1942 г. вступила в комсомол. С конца 1942 г. в чине рядового работала в госпитале г. Можайска (охрана и уход за ранеными). В это время шло много эшелонов с ранеными с фронта. С июля 1943 г. перешла старшим писарем в Главное управление военного снабжения НКВД СССР в Москве, где проработала до конца октября 1945 г. (в период Великой Отечественной войны и войны с Японией).

Демобилизовалась 30 октября 1945 г. горвоенкоматом г. Раменск, где мне предложили кончить курсы чертежников, чтобы я могла работать. Закончив курсы я поступила, работать в институт Азотной промышленности в пос. Иваньково (ныне Дубна) Там увидела большое строительство институтов. Строили рабочие-заключенные. Я рассчиталась и переехала на строительство в Иваньково. Предприятие называлось МВД п/я 1а, где я проработала мастером до 1964 г. Одновременно, имея уже 3-х детей, училась в вечернем техникуме, который окончила в 1961 г. В 1961 г. вступила в партию. В 1964 г. предприятие получило название п/я 5, а в 1970 г. Дубненский УПП. После 1964 г. работала в должности начальника цехов деревообработки. Имею изобретение. Десять лет несла общественную нагрузку. В 1980 г. ушла на пенсию, но дома сидеть не смогла и с 1983 г. по август 1987 г. работала дежурным в Научно-исследовательском институте ядерной физики.

Ярких эпизодов периода войны не помню, был страх и боль за все виденное.

Единственная радость – это день Победы, когда все вышли на Красную площадь. Всю ночь салют, радость, танцы, песни, смех. Гуляли до 7 утра. Целовались как со знакомыми, так и с незнакомыми. Много было радости, но были и слезы.

И еще была радость, когда по Ленинградскому шоссе шли поникшие немцы во главе с Паулюсом. Они были жалки, а мы радостны и горды, за свою Родину, и потому что победили.

Награждена: «Орденом Отечественной войны II степени», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейными медалями ВОВ, «70 лет Вооруженных сил», «Ветеран труда».

Андрей Николаевич Пономарев

Родился 30.10.1919 г.Служил в Военно-Морском флоте. Старшина I ст. Участник боев с Японией.

Родился 30.10.1919 г.Служил в Военно-Морском флоте. Старшина I ст. Участник боев с Японией.

Награжден Орденом Отечественной войны I ст., Орденом Отечественной войны II ст., медалями: «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. Трижды был контужен при обороне Одессы и при высадке десанта на Малой Земле в г. Новороссийске. Инвалид Отечественной войны II группы. Работал в НИИЯФ с 1980 по 1990 гг. в должности слесаря-сантехника в ОГМ.

Константин Ильич Соловьев

Родился 22.10.1917 г. в г. Чите. С 1919 г. жил в г. Новосибирске. В 1939 г. после окончания Новосибирского техникума связи, был призван в РККА и отслужил в должности старшего радио-мастера до весны 1941 г. на Дальнем Востоке в танковой бригаде.

Родился 22.10.1917 г. в г. Чите. С 1919 г. жил в г. Новосибирске. В 1939 г. после окончания Новосибирского техникума связи, был призван в РККА и отслужил в должности старшего радио-мастера до весны 1941 г. на Дальнем Востоке в танковой бригаде.

В «гражданке» мне удалось побыть недолго – грянула война.

На пятый день Великой Отечественной войны я был призван Новосибирским военкоматом в подразделение ТОС (техника особой секретности) и определен на должность «сапер -радист».

На войну я попал 8 июля 1941 г. в р-н боев за Ярцево и под г. Вязьму, где мы впервые минировали мощнейшими радиофугасами мосты, дефиле, крупные здания (г. Ржев). Особенно много нам пришлось поработать в Подмосковье. Практически все транспортные узлы по Волоколамскому, Можайскому и Минскому шоссе были блокированы нашими фугасами.

В 1943 г. я был переведен на радиосвязь и обслуживал инж. Управление 33 бригады спецназначения (и не только, конечно), до окончания войны.

Всю войну я имел звание сержант и был награжден Орденом Красной Звезды и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы». После войны – Орденом Отечественной войны. С 1947 г. живу и работаю в Москве. Ходил 2 рейса в Антарктиду на китобазе «Слава» (ст. радист- радиотехник), а в 1952 г. вновь был призван в Сов. Армию и по окончании курсов усовершенствования офицерского состава работал по установке радиолокационных постов в Московском военном округе и в странах Соц.содружества.

В 1955 г. уволился в запас в звании старшего лейтенанта и поступил в НИФИ-2 (теперь НИИЯФ МГУ) на должность техника. С 1956 г. - старший инженер, а затем ведущий инженер ОЧСВЭ (20 корпус).

Неоднократно избирался парторгом корпуса, членом партбюро института, членом месткома, постоянно был художником в стенгазете корпуса и «За Советскую физику». Имел публикации в ЖТЭФ и «Приборы и техника эксперимента», а также в соавторстве с коллективом отдела в ряде других изданий.

Вагиз Миннигалиевич Субханкулов

Родился 13.09.1923 г. Сержант. Командир отделения.

Родился 13.09.1923 г. Сержант. Командир отделения.

Участник боев на Воронежском и 1- м Украинском фронтах. Участник битвы на Курской Дуге. Освобождал Украину и Чехословакию. Инвалид Отечественной войны II группы.

Награжден Орденом Отечественной войны I ст., медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. Работал в НИИЯФ с 1963 по 1984 гг. в должности старшего механика.

Александр Федорович Тупикин

Родился 21.04.1923 г. Старший сержант. Командир отделения.

Родился 21.04.1923 г. Старший сержант. Командир отделения.

Участник боев на Северо- Западном, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах.

Награжден Орденом Отечественной войны II ст., медалями: «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.», «За освобождение Белоруссии» и юбилейными медалями. Работал в НИИЯФ с 1948 по 1998 гг. в должности главного инженера.

Мария Андреевна Усачева (Котюнина)

Родилась 08.02.1923 г. в г. Переславле-Залесском Ярославской области. Закончила среднюю школу № 1 Переславля в 1940 г.

Родилась 08.02.1923 г. в г. Переславле-Залесском Ярославской области. Закончила среднюю школу № 1 Переславля в 1940 г.

Состояла в ВЛКСМ с 1938 г., имела значок Ворошиловского стрелка. Год преподавала в начальных классах и готовилась к поступлению в институт. В июне 1941 г. я села в автобус, отправляющийся в Москву, и услышала по радио объявление о начале войны. Я выбежала из автобуса и побежала в военкомат. Меня записали на 2,5 месячные курсы медсестер. После их окончания меня направили на распред. пункт в г. Ярославль. Там я получила звание младшего начальствующего состава (сержант).

С 21 июня 1942 г. по 10 ноября 1942 г. служила под Сталинградом на судне С.Т.С.-49 (санитарно- транспортное судно) в качестве медсестры. Вытаскивали с поля боя раненых бойцов, загружали их в трюмы и под бомбежками переправляли в г. Ярославль. Получила легкое ранение правой ноги, без отправки в госпиталь.

С 18 февраля 1943 г. служила медсестрой на В.С.П. № 214 (военно-санитарный поезд) г. Ярославль в/ч 35 подразд. 214. Переправляли раненых через линию фронта под обстрелом фашистских самолетов, вглубь страны до г. Березняки. Так я служила до конца 1943 г. Потом была направлена на учебу в институт в г. Москву. Поступила в Первый Московский ордена Ленина Медицинский институт. Проучившись два года, вынуждена была уйти с третьего курса по семейным обстоятельствам – вышла замуж.

В 1957 г. окончила полный курс Московского городского библиотечного техникума Министерства культуры РСФСР. С 8 августа 1957 по 1977 гг. работала в НИИЯФ МГУ. Награждена Орденом Отечественной войны II-ой ст., медалью «За оборону Сталинграда» и многими медалями.

Семен Исаакович Цупрун

Родился 26.07.1922 г. в г. Звенигородка Киевской области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего лишь 18 лет. Уже 1 июля 1941 г. был призван в ряды Советской Армии и отправлен на учебу во II-ое Томское Артиллерийское училище. После его окончания с мая 1942 г. был отправлен в действующую армию на Брянский фронт командиром огневого взвода 917-го Артиллерийского полка 350-ой Стрелковой дивизии. С августа 1942 г. по февраль 1943 г. – заместитель командира батареи. В одном из боев с фашистскими захватчиками 13 февраля 1942 г. лейтенант Цупрун с помощью только двух подносчиков снарядов подбил два немецких танка и сдержал наступление противника. Но сам при этом был тяжело ранен. За совершенный боевой подвиг Семен Исаакович был награжден Орденом Отечественной войны I-ой степени, который был вручен ему только в мае 2001 г.

Родился 26.07.1922 г. в г. Звенигородка Киевской области. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего лишь 18 лет. Уже 1 июля 1941 г. был призван в ряды Советской Армии и отправлен на учебу во II-ое Томское Артиллерийское училище. После его окончания с мая 1942 г. был отправлен в действующую армию на Брянский фронт командиром огневого взвода 917-го Артиллерийского полка 350-ой Стрелковой дивизии. С августа 1942 г. по февраль 1943 г. – заместитель командира батареи. В одном из боев с фашистскими захватчиками 13 февраля 1942 г. лейтенант Цупрун с помощью только двух подносчиков снарядов подбил два немецких танка и сдержал наступление противника. Но сам при этом был тяжело ранен. За совершенный боевой подвиг Семен Исаакович был награжден Орденом Отечественной войны I-ой степени, который был вручен ему только в мае 2001 г.

После завершения лечения в госпитале и окончания курсов усовершенствования командного состава 43 учебного резервного полка был отправлен на 1-ый Украинский фронт командиром огневого взвода 136-го Гвардейского Артиллерийского полка 38-ой Гвардейской Стрелковой дивизии. Зимой 1944 г. он участвовал в знаменитой Корсунь-Шевченковской операции, в результате которой было окружено и уничтожено 10 вражеских дивизий. В составе 198-го Гвардейского Стрелкового полка 2-го Украинского фронта Цупрун С.И. принимал участие в боях за Венгрию, освобождал восточные районы Австрии и ее столицу – Вену. Именно в Австрии Цупрун С.И. и встретил 9 Мая 1945 г. Уволен в запас 21 марта 1947 года.

За подвиги, совершенные в боях в годы Великой Отечественной войны С.И. Цупрун был награжден Орденом Отечественной войны I-ой ст., двумя Орденами Отечественной войны II ст., Орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.

В 1952 г. по окончании Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии работал в Якутии на аэрофотосъемочных работах.

С 1956 г. началась работа в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, сначала на географическом факультете в отделе аэрофотогеодезии, а с 1961 г. по 1993 г. – в НИИЯФ.

Илья Семенович Чванов

Родился 09.07.1921 г. Командир отделения. Связист-капитан.

Родился 09.07.1921 г. Командир отделения. Связист-капитан.

Участник боев на Ленинградском фронте. В составе 5 отд. бригады Морской пехоты освобождал Прибалтику.

Награжден Орденом Отечественной войны II ст., двумя Орденами Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. Инвалид Отечественной войны II группы. Работал в НИИЯФ с 1960 по 2000 г. ст. техником.

Юрий Сергеевич Гончаров

Родился в 1929 г. Отец – инженер, мать работала в конструкторском бюро.

Родился в 1929 г. Отец – инженер, мать работала в конструкторском бюро.

Мне запомнился новогодний утренник в Доме инженерно-технических работников, что на Фонтанке, то ли в 36-м, то ли в 37-м году. В большом полутемном зале мы стояли кругом, в центре около «костра» происходило какое-то действо. А может быть, это было 7-е ноября? Помню только, как мы часто скандировали: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».

Ежегодно родители снимали комнату где-нибудь в окрестностях Ленинграда и вывозили туда нас с бабушкой на все лето. В 40-м году это была Мга, где я научился ориентироваться в лесу и собирать грибы. А в 41-м это было Мартышкино близь Ораниенбаума (ныне Ломоносов). Мы с приятелем, наши родители дружили, и на этот раз им удалось снять комнаты в одном доме, еще под впечатлением финской войны под деревьями у железной дороги соорудили что-то вроде блиндажа, а около дома отрыли окопчик, а из бревнышек сколотили пушку. В воскресенье мы с отцом пошли на станцию кого-то встречать. К нам никто не приехал, и когда мы возвращались, отец тихо сказал: «началась война». Погода была ясная, и с берега Финского залива был и хорошо видны и форты Кронштадта, и сверкающий купол Исаакиевского собора. Разволновавшаяся хозяйка потребовала, чтобы мы разобрали пушку: «а то примут за настоящую».

Через неделю уехали налегке в город, казалось ненадолго. Делать было нечего, бродил по Невскому, разглядывал витрины, в которых было полно плакатов: стихи о Теркине, которые начали появляться еще в финскую, карикатуры на Гитлера, на информационные сообщения Геббельса, мол «окружил один солдат три советских танка». Пошел в кино на фильм «Гран ица на замке». Три раза объявляли воздушную тревогу и просили перейти в фойе, а билет у меня был на балкон. Фильм я так и не понял. Еще через полторы недели мама получила предписание (наверное, так называлось) на эвакуацию: номер вагона, время отправления. Вечерело, пришли на Московский вокзал, а у перрона стояли… теплушки. Утром меря разбудила тишина. Светало, щебетали птицы. Поезд стоял в лесу. Позже говорили, что впереди, в районе Волхова бомбили. В нашей теплушке ехала молодая женщина с ребенком 2-3-х месяцев. Где-то в районе Урала утром услышал разговоры: дышит ребенок или нет. Кто-то достал зеркальце. На ближайшей остановке они исчезли. Однажды мама принесла мне суп в миске похожей на тарелку, как она его донесла, не пойму до сих пор. Каким удовольствием было сунуться под струю воды, которой заправляют паровозный тендер. К середине августа ровно через месяц добрались до Иркутска, где жила мамина мама.

Только тут мы узнали, что папу с бабушкой эвакуировали в Молотов. Как-то осенью орава мальчишек прижала меня к забору: «у-у, мо-оскви-ич». Ближе к зиме в школе мне дали ордер на телогрейку. Получил, подвернул рукава и проходил в ней все военные зимы. Таких оранжевых телогреек я больше никогда не встречал. Весной нам дали участок за Ангарой под картошку. Вскопали, посадили, а осенью моей заботой было выкапывать и приносить ее по частям домой. На лето 42 -го года мама завербовалась на работу в Рыбтресте и прихватила меня. Поездом до Байкала, потом на чем -то плыли чуть не сутки до Ольхона. Работали в неводной бригаде. Невод длиной восемьсот метров с баркаса забрасывали засветло. Вытягивали его с помощью конных воротов. Костер, кто-нибудь из взрослых сидя укладывает канат в бухты, а за лошадью надо было идти, без погонялы она отказывалась идти. Коногонами были мальчишки, получавшие за эту работу рабочую карточку: восемьсот граммов хлеба и табак. Невод подходил к берегу, когда солнце было уже высоко. Так что и вечерние и утренние зори были мои. Возвращались на барже, небо было серок, слегка качало. На носу собрались мужчины, человек пятнадцать, пели. Особенно запомнилось: «эй, баргузин, пошевеливай вал…».

Летом 43-го года начал работать в заводской лаборатории патронного завода. Соседом был токарный цех, и перед каждым станком лежал патронный ящик: не вышли еще ростом мастера. Взрослыми были, в основном, инженеры. Редко, но все же случались авралы. Это было тогда, когда военпред по результатам контрольного отстрела не принимал партию. Собирались в сборочном цехе и вручную отсортировывали дефектные патроны очередного миллиона. Примерно через четверть века в окопах на высоком восточном берегу реки Жиздры мне попались стреляные гильзы с номером нашего завода. Девятого мая погода была тихая, солнечная, а может, так показалось, после того как по радио сказали: «война конч илась, кончилась!…». На домах стали появляться флаги. Пошли на завод. Никто и не думал работать. Выпили спирту и в проходную, там даже не потребовали, как обычно, увольнительные и не обыскивали. На площади, кажется, был митинг. На главных улицах было полно народу.

В середине июля обратно в Ленинград, опять теплушки, опять навстречу воинским эшелонам и опять целый месяц. Единственным занятием были песни, разучивали и пели, сидя в дверях. Подъезжаем к Ленинграду, станция Мга, ее не узнать. Вместо множества путей – только два. Ни поселка, ни вокзальных зданий, вместо этого зеленый вагон без колес, выровненная земля, в основном кирпичного цвета и лес, страшный лес: одни черные стволы, посеченные осколками снарядов. То же было и в Мартышкино, куда мы поехали узнать, не сохранилось ли что-нибудь из вещей, не нашел даже знакомых и приметных валунов. Из одноклассников встретил только двоих. Двоюродный брат рассказал мне об атомной бомбардировке Японии, дал почитать книгу Беккереля о строении атомов.

А в 1953 г. я окончил МИФИ и был направлен в НИИ Бочвара А.А. Через год был избран освобожденным секретарем комитета комсомола, а еще через год в политуправление министерства направило меня в Обнинск. В 1957 г. вернулся к работе по специальности в горячей лаборатории ФЭИ. С 1971 г. по 1992 г. до выхода на пенсию работал в НИИЯФ МГУ у А.И. Акишина.

Награжден медалями «За доблестный труд в ВОВ», «Ветеран труда» и двумя юбилейными.

Алексей Васильевич Губарев

Родился 26.04.1929 г. Во время войны работал на Авиационном заводе токарем. Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы».

Родился 26.04.1929 г. Во время войны работал на Авиационном заводе токарем. Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы».

Работал в НИИЯФ старшим механиком.

Вячеслав Никитович Иванов

Родился в 1929 г. в деревне Конюшино Андреевского района Смоленской области.

Родился в 1929 г. в деревне Конюшино Андреевского района Смоленской области.

В 1941 г. 12 фашистских самолетов беспощадно бомбили нашу деревню, в доме находилось 18 ополченцев Москвы и вся наша семья. В результате дом разрушили, три бойца получили ранение, а младшая сестра была контужена. Благодаря маме, мы вынуждены были отходить ближе к Калининской области с войсками тыла через г. Селимарово далее Нелидово. Прибыли в Калининскую область, где был сформирован поезд для беженцев.

Красноармейцы посадили нас в вагон, и через некоторое время ночью поезд взял путь на Москву, далее Рязань, Саратов-Пугачев, где нас уже ждали люди, на подводах развезли по колхозам, дали приют в домашних условиях. За весь путь нашего поезда трижды налетали и бомбили фашистские самолеты, для нашей семьи все обошлось без потерь.

В 1942 г. работал в колхозе, где пришлось и пахать на лошаденке, и возить зерно на элеватор. В 1943 г. после того как немцы были разбиты под Москвой и отогнаны далеко за ее пределы, мы решили вернуться на Родину. По прибытии на Родину мы увидели одно пепелище. Далее наше решение было ехать в Москву, так как в Москве были родные, где отец нас уже ждал. Семейное положение было трудное и голодновато, тогда отец привел меня на кондитерскую фабрику

«Большевик». Документов не было, со слов как беженца, меня приняли на работу и направили учиться в школу Ф.З.О. Получил специальность слесаря 4 разряда, но далее пришлось переквалифицироваться на строгальный станок.

В 1949 г. был призван в Советскую Армию. Службу проходил в оккупационных войсках в Германии. В 1952 г. был демобилизован, работал опять на фабрике

«Большевик». В 1972 г. был зачислен в НИИЯФ МГУ на должность строгальщика 5 разряда.

Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями ВОВ.

Зинаида Федоровна Калачева

Родилась 21.10.1926 г. в г. Москве. В 1941 г. окончила седьмой класс.

Родилась 21.10.1926 г. в г. Москве. В 1941 г. окончила седьмой класс.